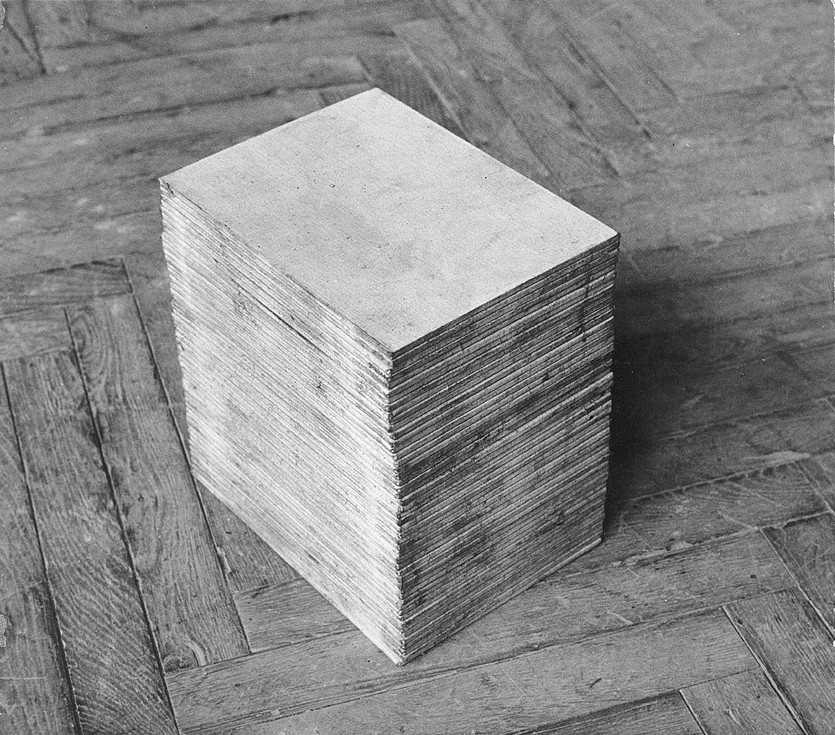

Franz Erhard Walthers Werke eröffnen Räume für die individuelle Vorstellungskraft, den dialogischen Umgang mit Materialien und Formen sowie für partizipative Handlungskonzepte. Er arbeitet häufig mit traditionell als unkünstlerisch angesehenen Materialien, erprobt prozessuale Strukturen und temporäre Produktions- und Handlungsformen wie Falten, Trennen, Kleben, Stapeln, Schneiden oder Auslegen. Daraus entwickelt er um 1962/63 die Werkgruppe der Stapel-Auslege-Arbeiten. Eines der Hauptwerke dieser frühen Zeit ist 49 Nesselplatten, entstanden aus dem Zuschneiden von Hartfaserplatten und deren Umfassung mit Nessel. Die Arbeit hat zwei unterschiedliche Werkzustände: der Stapel als Lager und Werkform zugleich sowie die verschiedenen, individuell von den Betracher:innen zu definierenden Formen der Auslegung auf dem Boden. Die Handlung des Auslegens ist als Bestandteil des Werkes definiert.

schließen

bezahlen*

Warenkorb

Versand und Abwicklung erfolgt über die Bücherbogen am Savignyplatz GmbH in Berlin. Für Fragen zu Bestellungen wenden Sie sich bitte direkt an info@buecherbogen.com

Handling and Shipping is done by theBücherbogen am Savignyplatz GmbH in Berlin. For questions regarding your order please contact info@buecherbogen.com directly.

*

Bestellungen aus der EU sind bei PayPal auch ohne Anmeldung möglich. Sie können dann auch bequem per Bankeinzug oder mit Ihrer Kreditkarte zahlen.

Für diese Option klicken Sie bitte auf PayPal und wählen anschließend die Bezahlung "Mit Lastschrift oder Kreditkarte" aus.

Buyers from within the EU can use PayPal even without having a PayPal account.

Via Paypal you can also check out with direct debit or with your credit card.

For this option please click on "Check out with PayPal" and make use of the "Payment by Direct Debit or Credit Card".